Auteurs : Paul Bastelica, Alexandre Matet, Antoine Rousseau.

Coordination : Marc Labetoulle

Revues sélectionnées :

Ophthalmology, JAMA Ophthalmology, IOVS, Progress in Retinal and Eye Research, Current Opinion in Ophthalmology, Survey of Ophthalmology, Journal of Cataract and Refractive Surgery, American Journal of Ophthalmology, British Journal of Ophthalmology, Retina, Cornea, Nature, Lancet, NEJM, Science.

Quel risque de récidive après un premier épisode d’uvéite antérieure ?

Les uvéites antérieures (UA) représentent la très grande majorité des uvéites et sont généralement associées à un meilleur pronostic visuel que les formes intermédiaires, postérieures ou pan-oculaires.1 Pour autant, les UA chroniques ou récurrentes peuvent être responsables d’une baisse d’acuité visuelle (BAV) à long terme, notamment en raison de la survenue de complications telles que l’œdème maculaire, la cataracte ou le glaucome. Une meilleure compréhension du risque de récidive et des facteurs précipitant la rechute après un premier épisode d’UA permettrait aux cliniciens d’évaluer plus précisément ce risque de complications et de BAV.

L’article de Brodie et al. publié ce mois-ci dans Ophthalmology présente une étude rétrospective monocentrique (Nouvelle-Zélande) menée sur 2763 yeux de 2092 patients atteints d’un premier épisode d’UA et suivis pendant 10 ans. Les objectifs étaient d’évaluer la fréquence des récidives, les résultats visuels à long terme, et d’identifier les facteurs de risque de rechute. Après un bilan systématique (NFS, CRP, HbA1c, enzymes hépatiques, fonction rénale, recherche de l’antigène HLA B27, enzyme de conversion de l’angiotensine, sérologie syphilitique) ainsi que des examens plus spécifiques et dirigés selon l’étiologie suspectée (Quantiferon en cas d'inflammation granulomateuse ; beta 2 microglobuline urinaire si UA bilatérale et âge < 40 ; ponction de chambre antérieure avec PCR virales si UA unilatérale avec hypertonie oculaire), 38,3 % des UA analysées étaient attribuées à HLA B27, 11,8% à une origine virale (HSV, VZV, CMV) et 37,7 % étaient d’origine non identifiée (idiopathique). Au total, 45,5 % des yeux analysés ont présenté une récidive ipsilatérale et 27,3% une récidive controlatérale. Sans surprise, les deux étiologies associées à la plus grande fréquence de récidive ipsilatérale étaient les uvéites associées à HLA-B27 (43,2 % à 10 ans, hazard ratio [HR]=1.233 ; p=0.002) et uvéites d’origine virale (44,9 % à 10 ans, HR=1.501, p<0.001). L’âge avancé a également été identifié comme facteur de risque de rechute (HR=1.005 ; p=0.004). Le risque de rechute controlatérale était essentiellement associé au diagnostic d’UA HLA B27 (37,6 % à 10 ans, HR=2.229; p<0.001). Une baisse d’acuité visuelle (≤20/50) était retrouvée chez 14,9 % des yeux analysés à 10 ans et le plus souvent lié à la survenue d’un glaucome et à la présence de cicatrices cornéennes associées aux kérato-uvéites d’origine virale. Dans le sous-groupe d’yeux atteints d’UA idiopathique, le taux de récidive à 10 ans sur le même œil était de 38,1 %, et de 15,2% sur l’œil controlatéral. Aucune association avec des facteurs socio-démographiques ou environnementaux n'a été mise en évidence pour les uvéites idiopathiques. Par ailleurs, l’absence de diagnostic étiologique était associée à un meilleur pronostic visuel au long cours (9,5 % de yeux avec une acuité visuelle ≤20/50) à la fin du suivi.

Bien que cette étude rétrospective concerne une population très spécifique (patients caucasiens et Māori essentiellement), sa principale originalité est le large effectif de patients analysés. En plus de confirmer le caractère récurrent des d’UA d’origine virale ou liées à HLA B27, ces résultats nous permettent de retenir quelques messages clés : les récurrences d’UA concernent approximativement la moitié des patients atteints d’un premier épisode, sont moins fréquentes en l’absence d’étiologie retrouvée, et lorsqu’elles sont précoces, sont associées à un moins bon pronostic visuel.

1) Grunwald L, Newcomb CW, Daniel E, et al. Systemic Immunosuppressive therapy for Eye Diseases Cohort Study. Risk of relapse in primary acute anterior uveitis. Ophthalmolology. 2011;118(10):1911e1915.

Brodie JT, Thotathil AZ, Jordan CA, Sims J, Niederer RL. Risk of Recurrence in Acute Anterior Uveitis. Ophthalmology. 2024 Nov;131(11):1281-1289.

Reviewer : Paul Bastelica, thématique : inflammation oculaire.

Greffe de cellules épithéliales cornéennes dérivées de cellules souches mésenchymateuses pluripotente : première mondiale.

L’insuffisance limbique (IL) s’accompagne d’un recouvrement de la surface cornéenne par un tissu conjonctival fibreux, parfois vascularisé, non transparent, et constitue l’une des grandes causes de cécité cornéenne. Les formes unilatérales sont le plus souvent post-traumatiques (en particulier chimiques), tandis que les formes bilatérales peuvent être causées par des maladies auto-immunes ou héréditaires. Quelle qu'en soit l'origine, la prise en charge des IL sévères repose sur une optimisation de la surface oculaire (lubrifiants, traitements immunosuppresseurs topiques, lentille sclérale, collyres dérivés du sang) et des procédures chirurgicales visant à rétablir un épithélium cornéen, sachant que les greffes de cornée sont vouées à l’échec dans ce contexte. Ces techniques sont basées sur l'élimination du tissu cicatriciel conjonctival de la surface cornéenne, suivie d'une greffe de tissu épithélial cornéen fonctionnel. Le choix du greffon dépend du tableau clinique : en cas d’atteinte unilatérale, les procédures de transplantation autologues (autogreffes kérato-limbiques, greffes de cellules limbiques autologues cultivées) sont préférées en raison de leur meilleure survie à long terme. La prise en charge des cas d’atteinte bilatérale - lorsque les tissus autologues ne sont donc pas disponibles – est beaucoup plus difficile. On recourt à des greffons ou des cellules souches allogéniques, avec un risque élevé de rejet immunologique, ou bien aux kérato-prothèses, dont les complications postopératoires sont souvent très difficiles à gérer.

L’équipe du Pr Kohji Nishida (Osaka) a mis au point une nouvelle procédure de thérapie régénérative utilisant des cellules souches pluripotentes induites (CSPi), permettant de produire des cellules précurseurs des tissus oculaires. Cette méthode permet de créer des feuillets de cellules épithéliales cornéennes dérivées de CSPi (FCECi), capables de régénérer un épithélium cornéen dans des modèles expérimentaux. Les CSPi ont avantage décisif d’être très peu immunogènes (absence de cellules présentatrices d’antigènes, contrairement aux greffons allogéniques), mais ont l’inconvénient de nécessiter une culture très sophistiquée et sont suspectes d’être potentiellement carcinogènes.

L’équipe japonaise rapporte dans un numéro du Lancet de novembre les résultats des premières transplantations de FCECi, réalisées sur 4 patients ayant perdu la vue en raison d'une IL bilatérale, avec un suivi complet de 52 semaines et l’analyse des évènements indésirables comme critère de jugement principal.

La procédure, réalisée sur un œil, consistait en une kératectomie avec excision complète du tissu fibrotique sous-épithélial, y compris au niveau du limbe, suivie de l’application d’un FCECi (recouvrant l’ensemble de la cornée et du limbe) suturé et protégé par une lentille pansement. Le traitement post-opératoire comportait des collyres antibio-corticoïdes, ainsi qu’un traitement systémique par corticoïdes et, pour les 2 premiers patients, de la ciclosporine per os. Le protocole prévoyait de conditionner la prescription de ciclosporine per os des patients 3 et 4 à la survenue d’un rejet immunologique chez les patients 1 et 2.

Les patients étaient une femme de 44 ans (patiente 1) et un homme de 72 ans (patient 3) atteints d’ICSL idiopathique, un homme de 66 ans atteint de pemphigoïde oculaire (patient 2), et une femme de 39 ans atteinte de syndrome de Stevens-Johnson (patiente 4). Une évaluation clinique complète était réalisée à 2, 4, 8, 16, 24, 32, 40, et 52 semaines. L’absence de rejet chez les patients 1 et 2, traités par ciclosporine per os, a conduit les investigateurs, comme prévu, à ne pas administrer ce traitement chez les patients 3 et 4.

Aucun rejet immunologique cliniquement évident ni formation de tumeur n'ont été observés, ni aucun événement indésirable grave, tel que défini par le protocole clinique. Au cours de la période de suivi de 52 semaines (S52), dix événements indésirables non graves sont survenus après les deux premières interventions chirurgicales, et 16 après les deux suivantes, mais ont été, selon les auteurs, facilement gérés et sans séquelles.

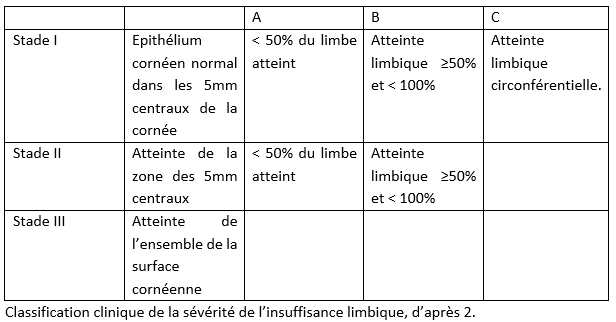

Les signes d’IL se sont améliorés chez tous les patients à S52, avec une régression de l’insuffisance limbique depuis un stade III (voir tableau) à un stade IA chez les patients 1 et 2, et depuis un stage IIB à un stade IA chez le patient 3. Le patient 4, initialement stade III, était parvenu à un stade IA à 32 semaines, mais a régressé au stade IIB à S52. Les défects épithéliaux cornéens présents initialement ne l’étaient plus chez les patients 1 à 3, mais persistaient à un stade moindre chez le patient 4. L’acuité visuelle a augmenté très nettement chez les 3 premiers patients (6 à 12 lignes), un peu moins chez le patient 4. Le score de qualité de vie a augmenté chez les patients 1 à 3, tandis qu’il était diminué chez le patient 4 au final. Le score clinique de transparence cornéenne était amélioré chez les patients 1 et 2, et restait identique chez les patients 3 et 4.

Cette prouesse d’ingénierie tissulaire donne un nouvel espoir pour le traitement des IL cécitantes. L’échec relatif observé chez le patient 4, atteint d’une pathologie sous-jacente particulièrement sévère, a été analysé par les auteurs comme la conséquence possible de rejets immunologiques à minima et pose la question de la nécessité d’un traitement immunosuppresseur systémique dans les cas les plus graves, ainsi qu’un ajustement sans doute plus personnalisé du traitement local. L’équipe du Pr Nishida planifie d’ores et déjà un essai multicentrique : à suivre.

1) Hayashi R, Ishikawa Y, Sasamoto Y, Katori R, Nomura N, Ichikawa T, Araki S, Soma T, Kawasaki S, Sekiguchi K, Quantock AJ, Tsujikawa M, Nishida K. Co-ordinated ocular development from human iPS cells and recovery of corneal function. Nature. 2016 Mar 17;531(7594):376-80.

2) Deng SX, Borderie V, Chan CC, Dana R, Figueiredo FC, Gomes JAP, Pellegrini G, Shimmura S, Kruse FE; and The International Limbal Stem Cell Deficiency Working Group. Global Consensus on Definition, Classification, Diagnosis, and Staging of Limbal Stem Cell Deficiency. Cornea. 2019 Mar;38(3):364-375.

3) Soma T, Oie Y, Takayanagi H, Matsubara S, Yamada T, Nomura M, Yoshinaga Y, Maruyama K, Watanabe A, Takashima K, Mao Z, Quantock AJ, Hayashi R, Nishida K. Induced pluripotent stem-cell-derived corneal epithelium for transplant surgery: a single-arm, open-label, first-in-human interventional study in Japan. Lancet. 2024 Nov 16;404(10466):1929-1939.

Reviewer : Antoine Rousseau, thématique : surface oculaire.

Inflammations stériles après injections intravitréenes de faricimab

Le faricimab est un anticorps monoclonal bispécifique humanisé, ciblant les voies du facteur de croissance endothélial vasculaire A (VEGF-A) et de l'angiopoïétine 2, approuvé par la FDA sous la forme d’injection intravitréenne dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire, de l'œdème maculaire diabétique (OMD) et de l'œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne. De grands essais cliniques randomisés ont montré des résultats visuels positifs, avec des intervalles de traitement prolongés et un profil de sécurité comparable à celui de l'aflibercept. Cependant, ce type d’essais est souvent insuffisant pour détecter des événements indésirables rares, d'où l'importance des études de phase 4 et des séries de cas.

Les épisodes d'inflammation intraoculaire (IOI) sont des événements indésirables rares des avec les IVT des agents anti-VEGF classiques (aflibercept et ranibizumab), le plus souvent spontanément résolutifs sans impact visuel. Ils sont plus fréquents avec le brolucizumab, et avec des cas de vascularite rétinienne qui peuvent être sévères. Des cas récents d'IOI avec vascularite occlusive, secondaires à des IVT de faricimab ont été rapportés, avec un taux estimé de 0,06 cas pour 10 000 injections. En Suisse, le faricimab est approuvé et remboursé depuis mai 2022, avec environ 63 000 injections administrées. Jusqu’à présent, aucune IOI associée à une vascularite rétinienne occlusive n'y avait été signalée.

La publication de Cozzi et al., parue dans le numéro de novembre de JAMA Ophthalmology, détaille une série de cas d’IOI secondaires à une IVT de faricimab, adressées au département d'ophtalmologie de l'Hôpital universitaire de Zurich, un centre de référence tertiaire pour une population d'environ 1,7 million d'habitants.

Au total, 12 yeux de 7 patients, âgés en moyenne de 73,3 ans, ont été inclus. Deux yeux présentaient une vascularite rétinienne, associée à une inflammation antérieure et postérieure. Dans un des 2 cas, il s’agissait d’une forme occlusive de vascularite, associée à une non-perfusion capillaire maculaire ayant pour conséquence une baisse sévère de l’acuité visuelle (passage de 2,5/10 à 0,1/10). Dans les autres cas, il s’agissait d’inflammation modérée du segment antérieur sans retentissement visuel significatif. En moyenne, les épisodes d’IOI survenaient après 3,5 injections de faricimab, avec un délai médian de 28 jours entre la dernière injection et le diagnostic d'inflammation. Une augmentation de la pression intraoculaire à 30 mm Hg ou plus a été observée dans trois cas. Les cas les plus sévères étaient traités par corticoïdes systémiques, associés, le cas échéant, à une photocoagulation laser des zones ischémiques.

Cette série de cas, qui ne permet pas d’affirmer avec certitude un lien de causalité entre IVT de faricimab et IOI, souligne toutefois l'importance d'une surveillance des patients recevant des traitements par faricimab, afin d'identifier rapidement et de gérer d'éventuels événements indésirables.

Cozzi M, Ziegler A, Fasler K, Muth DR, Blaser F, Zweifel SA. Sterile Intraocular Inflammation Associated With Faricimab. JAMA Ophthalmol. 2024 Oct 10;142(11):1028–36. doi:

10.1001/jamaophthalmol.2024.

Reviewer : Antoine Rousseau, thématique : rétine médicale, inflammation

Les BLIPs, prolifération lobulaire bénigne de la rétine interne : une nouvelle entité

Après les grandes descriptions sémiologiques rétiniennes au cours des dernières décennies, basées sur l’angiographie puis sur l’OCT, notamment par Gass, Yanuzzi, et de nombreux auteurs à travers le monde, il est devenu rare de décrire de nouvelles pathologies rétiniennes.

Plusieurs équipes ont récemment décrit une nouvelle entité diagnostique bénigne rétinienne, la « prolifération lobulaire bénigne de la rétine interne » (benign lobular inner retinal layer proliferation, ou « BLIP ») qu’il est important de reconnaitre pour ne pas multiplier les examens inutiles et pour rassurer les patients.

Le premier groupe à avoir publié cette description, constitué de spécialistes de la rétine et des tumeurs oculaires à Los Angeles, a décrit une série de six yeux de quatre patients. Tous les patients étaient enfants ou jeunes adultes (âge de 5 à 32 ans) et les lésions avaient été découvertes de façon fortuite. Ils présentaient tous de petites tumeurs rétiniennes blanchâtres, à bord arrondi, visualisées généralement au pôle postérieur, ou en moyenne périphérie. Elles étaient unilatérales chez deux patients, et bilatérales chez les deux autres patients. Elles pouvaient être isolées, en grappe, ou multifocales. Elles se traduisaient en OCT par un épaississement hyper-réflectif aux dépens de la couche nucléaire interne, de forme arrondie comme au fond d’œil. En angiographie à la fluorescéine, elles ne possédaient pas de vaisseau nourricier ni vascularisation intrinsèque, et réalisaient un effet masque tout au long de la séquence, se traduisant par donc une hypofluorescence persistante. Un patient âgé de 27 ans présentait une fovéa plana, possiblement liée à une lésion de BLIP fovéolaire qui aurait interféré avec le développement normal de la fovéa. L’ensemble des lésions observées chez ces 4 patients étaient stables dans le temps au cours d’un suivi allant de 9 mois à 4 ans. Par ailleurs, chez deux des quatre patients, ces lésions étaient associées à des zones de pigmentation correspondant à une hypertrophie congénitale de l’épithélium pigmentaire (EP), mais situées à distance des lésions blanchâtres.

Trois groupes ont depuis publié chacun un cas supplémentaire, chez des patients adultes.1,2,3 Deux d’entre eux confirment l’association fréquente à une hypertrophie de l’EP ; et un décrit une stabilité de la lésion sur 14 ans de suivi photographique, chez une patiente de 55 ans.2

De façon anecdotique, en explorant des cas mystérieux de la littérature, des auteurs sont remontés à un cas de « Diagnostic challenge » paru dans Retina en 2016, qui correspond exactement à ce nouveau diagnostic de BLIP.4

L’origine cellulaire de ces lésions reste inexpliquée. De très rares types cellulaires rétiniens ont la capacité de dégénérer en tumeurs, soit malignes comme le rétinoblastome (à partir de cellules souches précurseurs de cônes), soit bénignes comme les rétinomes (rétinoblastomes dont la croissance s’est spontanément arrêtée), les astrocytomes ou les hamartomes astrocytaires qui se développent aux dépens des astrocytes rétiniens.

Dans le cas des BLIPs, les tumeurs semblent dériver d’un type cellulaire situé au sein de la couche nucléaire interne, qui contient les corps cellulaires des cellules de Müller, des astrocytes, des cellules amacrines, horizontales et bipolaires. L’observation de tumeurs bilatérales et multifocales, ainsi que leur association à des hypertrophies de l’EP, suggèrent une possible prédisposition génétique constitutionnelle. Trois des quatre cas présentés plus hauts ont été explorés sans qu’aucun variant ne soit identifié dans les gènes RB1 (suppresseur de tumeurs impliqué dans la genèse du rétinoblastome), RBL1, RBL2 (qui participent à la même voie régulant le cycle cellulaire et qui sont impliqués dans plusieurs cancers), ou APC (suppresseur de tumeur impliqué dans la polypose colique familiale).

En résumé, cette nouvelle entité bénigne est rare, mais mérite d’être reconnue cliniquement, et des analyses supplémentaires seront nécessaires pour mieux en comprendre l’origine cellulaire.

- Córdoba-Ortega CM, Arias Aristizabal JD, Gómez Velasco MA, Martinez Pulgarín DF. Benign Lobular Inner Nuclear Layer Proliferations of the retina. Eur J Ophthalmol. 2024 Sep

- Shah M, Charbel Issa P. Long-Term Stability of Benign Lobular Inner Nuclear Layer Proliferations. JAMA Ophthalmol. 2024 Mar

- Boca T, Cohen SY, Hermouet E, et al. Benign Lobular Inner Nuclear Layer Proliferation associated with congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium. Retin Cases Brief Rep 2024.

- Pastor-Idoate S, Heimann H, Keane PA, Balaskas K, Lujan BJ. Diagnostic and Therapeutic Challenges. Retina. 2016

Sanfilippo CJ, Javaheri M, Handler S, Berry JL, Cobrinik D, Deardorff MA, Sun M, Schmidt RJ, Barkmeier AJ, Nagiel A. Benign Lobular Inner Nuclear Layer Proliferations of the Retina Associated with Congenital Hypertrophy of the Retinal Pigment Epithelium. Ophthalmology. 2023

Reviewer : Alexandre Matet, thématique : rétine, tumeur

Biais de langage liés au genre dans les introductions des orateurs lors de conférences en ophtalmologie.

Cette étude originale explore les biais sexistes dans les pratiques de présentation des conférenciers lors des "grand rounds" en ophtalmologie. Ces cours destinés à la formation initiale et continue des ophtalmologistes nord-américains, sont pour une grande part disponible sous forme de vidéos sur les sites des principaux hôpitaux académiques des USA et du Canada. Lors de la présentation d’un orateur avant sa conférence, il est d’usage de citer les titres professionnels et de décrire brièvement le parcours académique pour souligner l’expertise d’un intervenant. Alors que la parité progresse dans le domaine médical, des écarts semblent toutefois persister dans le détail des informations fournies au moment de ces présentations, selon que l’orateur est un homme ou une femme, et ces différences pourraient être amplifiés par des stéréotypes implicites. Certains détails linguistiques peuvent refléter ces biais, notamment l’emploi non systématique des titres professionnels.

Une équipe canadienne s’est donc penchée sur 399 présentations d’orateurs extraites de 298 vidéos accessibles librement sur internet, et provenant de 17 institutions aux USA et au Canada. Les auteurs ont vérifié les titres, le parcours académique et le genre de chaque orateur, sur la base de leurs profils officiels indiqués par les sites de leurs institutions respectives. Ils ont mesuré la durée de la présentation de chaque orateur ou oratrice. Ils ont observé que 75,2 % des conférenciers masculins étaient présentés avec leur titre de "Docteur", mais que ce titre était environ deux fois moins souvent employé chez les femmes conférencières (odds ratio=0,55, P<0,001, selon une analyse multivariée ajustée par rapport aux titres, diplômes et institutions de rattachement). Par ailleurs, la même analyse a montré que les femmes étaient aussi moins souvent présentées avec une mention précise de leurs diplômes académiques (odds ratio=0,61, P=0,03), ou de leurs distinctions ou réalisations professionnelles (odds ratio=0,61, P=0,04). Les présentations des conférencières femmes étaient aussi plus courtes, renforçant potentiellement une perception biaisée de leurs compétences. Dans une analyse de sous-groupes, les auteurs ont évalué l’influence du genre de la personne responsable de la présentation de l’orateur (modérateur vs modératrice). Les résultats décrits ci-dessous de façon globale restaient valables lorsque le modérateur était un homme, mais lorsque l’hôte était une femme, aucune différence n’était observée dans la manière d’introduire les conférenciers hommes ou femmes.

Il existait également un déséquilibre dans la répartition des sujets de présentation : les femmes conférencières étaient surreprésentées dans des sujets non cliniques tels que l’éthique, les sujets médico-sociaux ou pédagogiques (odds ratio=2,32, P<0,001, soit plus du double que les hommes). Ces thèmes, bien qu’importants, sont parfois perçus comme moins valorisants sur le plan académique et reflètent peut-être des biais structurels dans l’attribution des sujets de conférence. Ce point reflète probablement aussi les disparités dans les sous-spécialités d’exercice, les femmes étant aux États-Unis moins représentées dans les spécialités ophtalmologiques chirurgicales, comme l’a identifié un article de l’American Journal of Ophthalmology qui avait fait l’objet d’une revue de presse SFO en septembre 2023.1

Les auteurs soulignent que ces disparités, bien que subtiles, reflètent des stéréotypes omniprésents dans la culture institutionnelle. En ophtalmologie, ces écarts sont préoccupants, car les femmes y sont sous-représentées dans les fonctions à haute responsabilité collective : 90 % des chefs de département et 72 % des directeurs de programmes d’internat/fellowship sont des hommes (données 2018-2020).2,3

Les auteurs suggèrent plusieurs mesures pour corriger ces biais, notamment l’uniformisation des pratiques de présentation des orateurs, avec mention systématique des titres professionnels, diplômes et/ou réalisations importantes de chaque conférencier. Une formation des modérateurs sur l’importance de présentations impartiales et indépendantes du genre est également préconisée pour limiter l’impact des stéréotypes implicites.

Les limites de l’étude soulignées par les auteurs incluent l’échantillonnage restreint aux vidéos disponibles librement sur internet et en anglais, ainsi que l’absence de données sur des variables comme l’âge ou les relations préexistantes entre les hôtes et les conférenciers.

En conclusion, cette étude met en lumière des biais sexistes persistants dans les introductions professionnelles en ophtalmologie Des travaux similaires doivent être encouragés dans d’autres spécialités médicales, afin d’améliorer la reconnaissance et l’équité dans la profession.

- Gender Distribution and Trends of Ophthalmology Subspecialties, 1992-2020. Benjamin J. Steren, Philina Yee, Paola A. Rivera, Shu Feng, Kathryn Pepple, And Ninani Kombo Am J Ophthalmol 2023;253: 22–28.

- Dotan, G, Qureshi, HM, Gaton, DD. Chairs of United States Academic Ophthalmology Departments: A Descriptive Analysis and Trends. Am J Ophthalmol. Dec 2018

- Kloosterboer, A, Yannuzzi, NA, Gedde, SJ et al. Residency Program Directors of United States Ophthalmology Programs: A Descriptive Analysis. Am J Ophthalmol. Jan 2020

Ryan S. Huang, Andrew Mihalache, Sumana C. Naidu, et al. Sex-Related Differences in Speaker Introductions at Ophthalmology Grand Rounds. American Journal of Ophthalmology. Nov 2024

Reviewer: Alexandre Matet, thématique: rétine, tumeur